- 关于我们

- 一站式服务

- 技术平台

临床研究

临床中心实验室

临床样本病理学检测

蛋白水平检测分析

免疫学细胞表现分型分析

药物毒性检测-CRS

TMB / 免疫微环境检测

血液疾病分型检测,类型鉴定

MRD(Minimal Residual Disease)

CART/TCRT/ADC/mAb/BisAb/

临床前研究

肿瘤疾病研究平台

小分子耐药模型

原位及转移模型

肿瘤模型 | 人源化小鼠

炎症&自身免疫疾病研究平台

脓毒症、多发性硬化症模型

炎症性肠病模型

系统性红斑狼疮、肾病模型

腹泻模型精神与神经系统:疾病研究平台

阿尔茨海默症、帕金森庄模型

疼瘾、抑郁证模型

精神分裂症、脑卒中、高血压模型

代谢疾病研究平台

肝纤维化、酒精性肝炎模型

非酒精性脂肪性肝炎(NASH)模型

急性肝损伤、肥胖模型

关节和骨疾病研究平台

关节炎、痛风,性关节炎、骨质疏松症模型

类冈湿关节炎模型

呼吸系统疾病研究平台

慢性组塞性肺病(COPD)模型

急性肺损伤模型

哮喘、肺纤维化模型

肺炎链球菌、肺支原体感染模型

肺铜绿盛染、肺曲霉感染模型

心血管系统疾病研究平台

高血压、高血脂模型

衰老、动脉粥样通化、缺血性脑损伤模型

皮肤系统疾病研究平台

银屑病、系统性硬化症模型

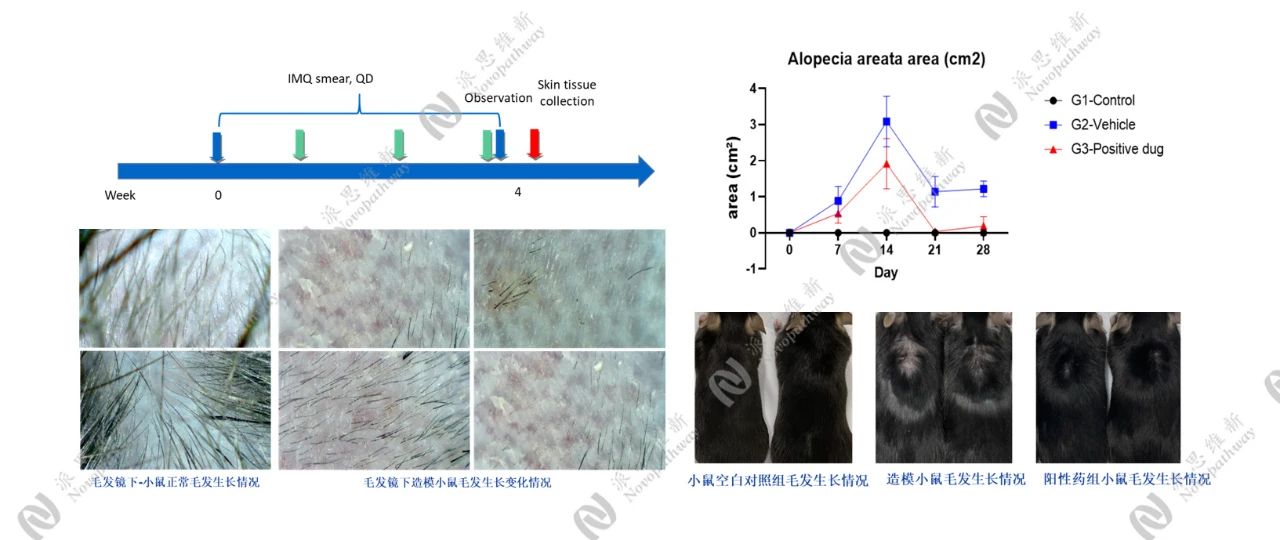

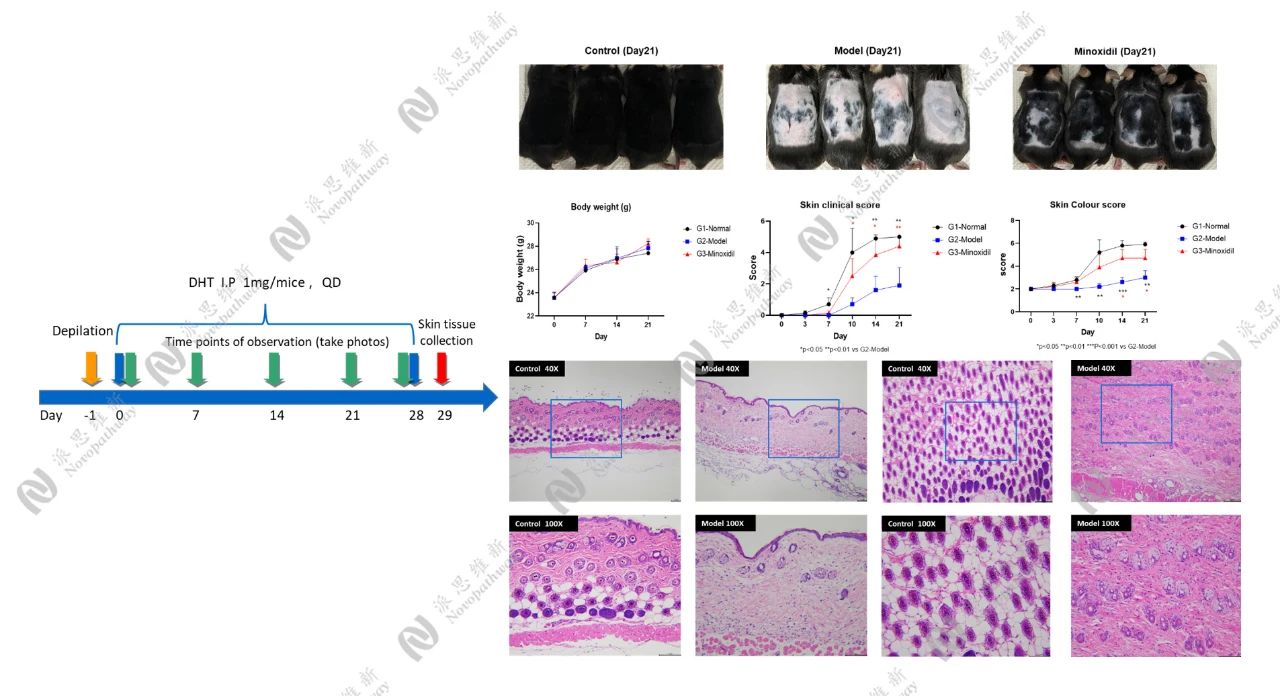

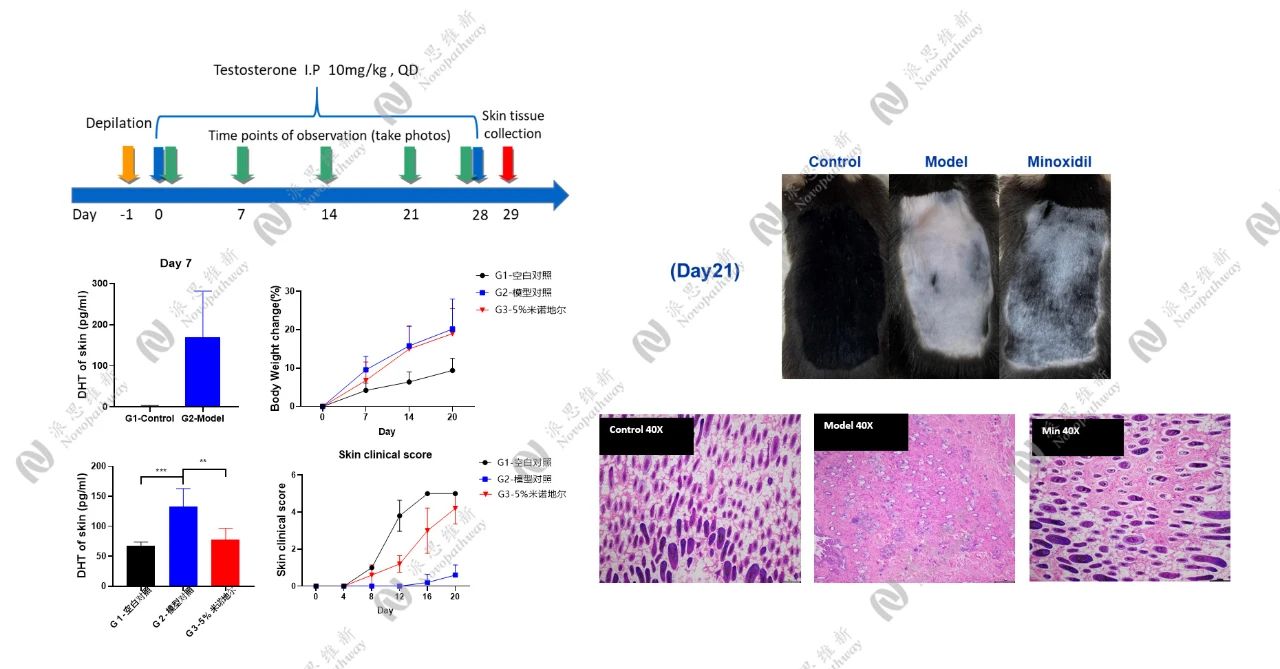

雄秃、斑秃模型

特应性皮炎、痤疮模型

医疗器械评价研究平台

全身毒性试验/急性、亚急性、亚慢性和慢性毒性试验

生物相容性评估

医美产品医疗器械有效性,安全性评估

药代动力学、安评

体内DMPK研究、体内DMPK研究

急毒,长毒,一般毒理

安全毒理、免疫原性评价

免疫毒性评价、非GLP毒理

- 加入我们

- 联系我们

news

透皮技术评价体系:微针与纳米载体的研发突破与挑战

01 前言

在生物医药研发领域,透皮给药技术(Transdermal Drug Delivery, TDD)因其无创、便捷和高效的特点,成为药物递送研究的热点。其中,微针(Microneedles, MNs)和纳米载体(Nanocarriers)作为两大核心技术,正在推动透皮技术的革新。然而,如何科学评价这些技术的有效性、安全性和产业化潜力,是CRO和生物医药企业关注的核心问题。

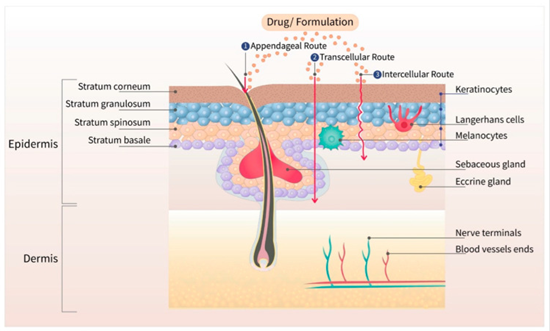

1.1皮肤结构组成与释药路径

皮肤覆盖于人体表面,是人体抵御外界因素侵扰的第一道防线。它是人体最大的器官,成年人全身皮肤面积大约是2平方米,质量约占体重的15%。

图1:皮肤结构组成与透皮制剂的释药路径(PMCID:34206728)

皮肤的组织由表皮、真皮和皮下组织构成,另外还含有丰富的神经、血管、淋巴管及肌肉组织。表皮处于皮肤的最外层,它决定了皮肤的原始外观状态,真皮对于皮肤的弹性、光泽及紧实度等产生直接的影响;皮下组织又称为皮下脂肪层,具有保温防寒、缓冲外力的作用,同时,它也会影响皮肤的饱满程度。透皮制剂则通过细胞间隙和跨细胞作用进入体循环。

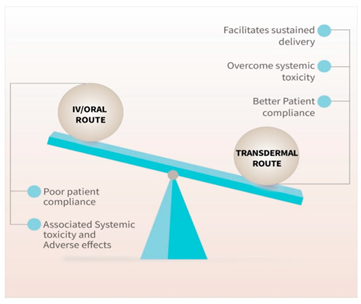

图2:透皮给药途径优于口服途径

相比传统的口服和注射给药方式,透皮给药能够避免毒副作用,能在较长时间内保持血液中的药物浓度,避免肝脏的首过效应,从而提高生物利用度,适用特殊人群,特别适用于婴儿、老人和吞咽困难患者,安全、方便,若发生不良反应,只需剥离即可中断给药。并且可以实现避免多次给药造成漏服的情形,一次贴剂可以维持很久的治疗作用。

02 透皮技术概述:微针vs纳米载体

2.1 微针技术

微针通过物理穿透角质层(10-50 μm),在皮肤表层形成微通道,促进药物递送。主要类型包括:

· 固体微针(预处理皮肤后给药)

· 涂层微针(药物负载于针尖)

· 溶解性微针(针体溶解释放药物)

· 空心微针(液体药物直接注入)

优势:避免首过效应、提高生物利用度、患者依从性高。

2.2 纳米载体技术

纳米载体(如脂质体、聚合物纳米粒、纳米乳等)通过化学修饰或物理渗透增强药物透皮能力。

优势:靶向递送、缓释效果、适用于大分子药物(如蛋白质、核酸)。

2.3 透皮技术的核心评价体系

(1)理化性质评价

微针:机械强度(穿刺力)、溶解/降解速率、载药量、针体形貌(SEM观察)

纳米载体:粒径分布(DLS)、Zeta电位、包封率、稳定性(储存、温度敏感性)

(2)体外透皮效率评估

Franz扩散池实验:模拟药物在皮肤中的渗透动力学 。

皮肤模型(猪皮/人工皮肤):评估微针穿刺深度与药物递送效率。

荧光标记/质谱成像:可视化药物分布 。

2.4 生物相容性与安全性

细胞毒性(如HaCaT细胞模型)

皮肤刺激性(Draize试验)

免疫原性(尤其对纳米载体的长期安全性评估)

2.5 药效学 与药代动力学(PK/PD)

动物模型(小鼠/大鼠透皮给药,检测血药浓度)

生物利用度对比(vs. 口服或注射给药)

缓释效果(如微针的持续释放能力)

2.6 产业化可行性

生产工艺(微针的模具精度、纳米载体的规模化制备)

稳定性(储存条件、运输要求)

成本控制(材料、设备、良品率)

2.7 挑战与未来方向

尽管透皮技术前景广阔,但仍面临以下挑战:

· 微针的机械强度与药物负载的平衡(如大分子药物的包载难题)

· 纳米载体的长期毒性(如脂质体的免疫反应风险)

· 个体化差异(皮肤厚度、湿度对递送效率的影响)

· 监管标准(透皮产品的临床前指南尚不完善)

未来,AI辅助设计(如微针结构优化)、3D打印技术和智能响应型纳米载体(如pH/温度敏感型)可能成为突破点。

03 派思维新皮肤领域实验案例

微针治疗休止期脱发模型:

微针治疗雄激素脱发模型:

微针治疗雄激素脱发模型:

04 结语

透皮技术的评价体系需要多学科协作,涵盖材料学、药剂学、生物学和工程学。CRO企业在推动透皮药物研发时,应重点关注标准化测试方法和临床转化路径,以加速这一领域的产业化进程。

如果您正在开发透皮递送药物,欢迎联系我们,我们提供从临床前评价到IND申报的全流程支持!

参考文献

[1] Rabin Neupane. et al. Transdermal Delivery of Chemotherapeutics: Strategies,Requirements,andOpportunities.Pharmaceutics.13 (2021) 960-992.

[2] Delly Ramadon. et al. Enhancement strategies for transdermal drug delivery systems:current trends and applications. Drug Delivery & Translational Research.(2021) 1-34.

[3] Pastore M.N. et al. Transdermal patches: History, development and pharmacology. Br. J. Pharmacol. 172 (2015) 2179-2209.

[4] Waghule T. et al. Microneedles: A smart approach and increasing potential for transdermal drugdelivery system. Biomed.Pharmacother. 109 (2019) 1249-1258.

[5] Pradeep Narayanan. et al. Solid silicon microneedles for drug delivery applications. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 93 (2017) 407-422.

[6] Pettis R J, Harvey A J. Microneedle delivery: clinical studies and emerging medical applications[J]. Therapeutic delivery, 2012, 3(3): 357-371.

[7] Gerstel M S, & Place V A. Drug delivery device. US Patent 3964482-A. 1971.

[8] Hashmi S, Ling P, Hashmi G, et al. Genetic transformation of nematodes using arrays of micromechanical piercing structures[J]. BioTechniques, 1995, 19(5): 766-770.

[9] Henry S, McAllister D V, Allen M G, et al. Microfabricated microneedles: a novel approach to transdermal drug delivery[J]. Journal of pharmaceutical sciences, 1998, 87(8): 922-925.

[10] Waghule T, Singhvi G, Dubey S K, et al. Microneedles: A smart approach and increasing potential for transdermal drug delivery system[J]. Biomedicine & pharmacotherapy, 2019, 109: 1249-1258.

[11] 赵翰卿, 陈明龙, 卢安琪, 等. 微针在经皮药物递送系统中的应用[J]. 药学进展, 2024, 48(4): 244-253.

[12] 武文涛, 周纯娴, 吴传斌, 等. 微针经皮递送生物大分子药物的研究进展[J]. 药学进展, 2024, 48(4): 254-268.

上海派思维新生物医药科技有限公司

办公地址:上海市浦东新区华夏东路333号临丰科创园5幢

人力资源 邮箱:HR@novopathway.com 电话:021-5838 0356

BD商务 邮箱:BD@novopathway.com 电话:021-5838 0618-501